同步现象是一种广泛存在于自然、科学、工程和社会生活中的重要现象,它为医学、导航、电信等众多实际应用奠定了基础。1665年,荷兰科学家惠更斯首次发现了这一现象,即著名的惠更斯钟摆实验:两个悬挂在同一木棍上的钟摆,尽管初始频率不同,但最终会以相同的频率摆动。然而,如果两个钟摆的初始频率差过大,同步将无法实现。1961年,前苏联数学家阿诺德(Arnold)发现,增加两个频率的耦合强度可以线性扩展同步区间,这一规律在参量空间中呈现出舌头形状(逐渐变宽),被称为阿诺德舌头(Arnold tongues)。目前,所有同步系统均遵循这一规律。该规律在同步系统中被广泛应用,因为它揭示了如何使同步更容易实现。

影响同步的另一个关键因素是频率的强度。当前的研究大多集中在两个频率强度接近的条件下,因为如果强度差异过大,同步通常会被破坏,导致频率振荡衰亡现象。一个有趣的问题是:自然界中是否存在即使两个频率强度差异巨大,也能实现同步的系统(且不会引发振荡衰亡)?呼吸子激光器恰好满足了这一条件。该激光器具有两个天然的同步频率:一个是脉冲的重复频率(由激光器长度决定),另一个是脉冲的自调制频率。尽管前者的强度比后者高出两个数量级,两者仍能实现同步,且不会出现振荡衰亡现象。因此,呼吸子激光器为同步问题的研究开辟了新的领域。

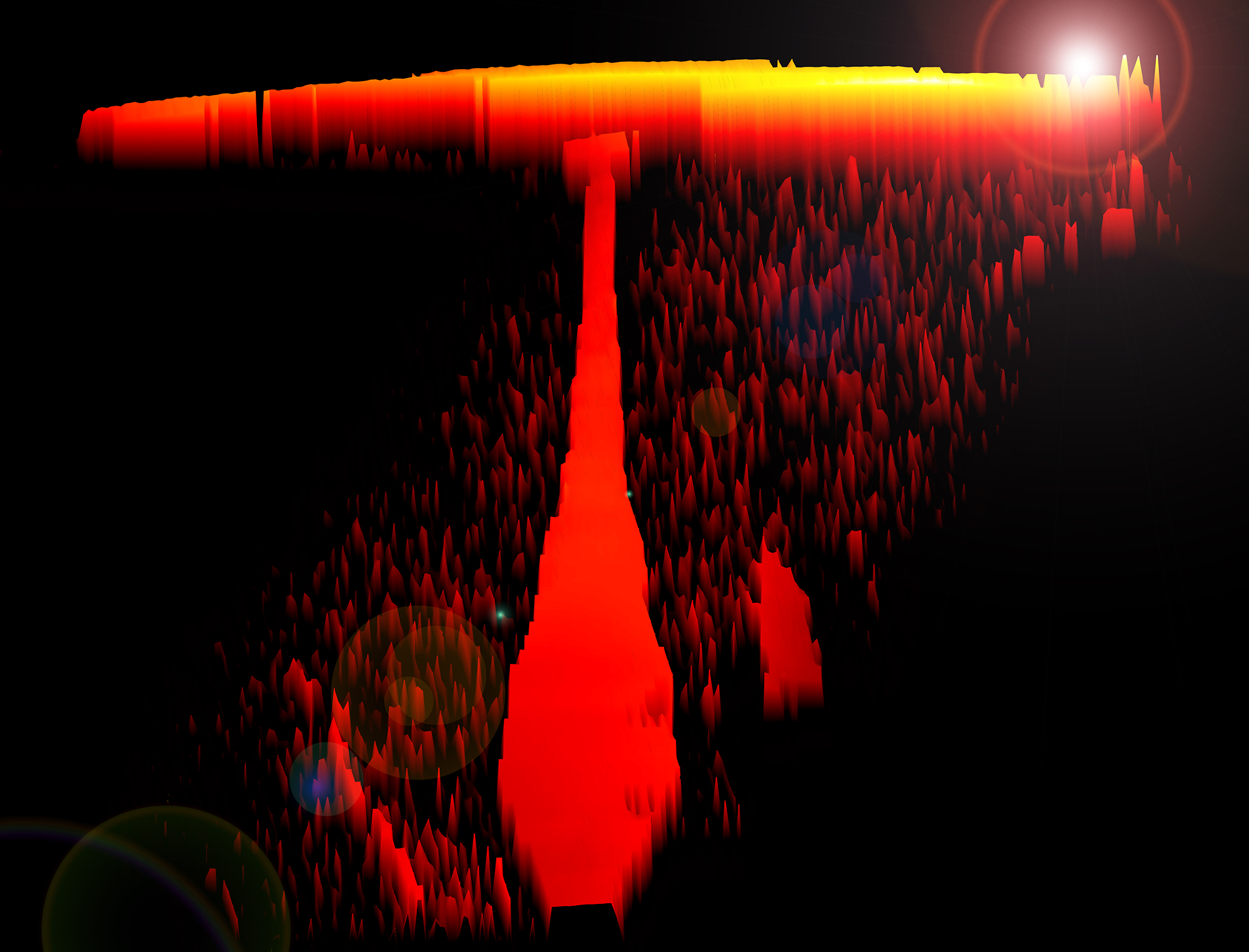

近日,香港118现场直播站研究团队对呼吸子激光器中的同步动力学进行了深入研究。研究发现,传统的阿诺德舌头规律已无法描述呼吸子激光器中的同步区间。在该系统中,同步区间不再随耦合强度线性增加,而是呈现出强烈的非线性关系,形成了更加复杂的结构,包括树叶形和鳐鱼形。此外,得益于该系统的高精度调控能力,研究团队甚至在同步区间内发现了“孔穴”现象,即连续的同步区间被非同步的准周期状态打断。

鳐鱼形同步区间示意图。随着耗散的增大,同步区间(红色区域)经历两次由宽到窄的切换,在“鳐鱼”的头部出现“孔穴”现象。

值得注意的是,研究同步区间需要两个变量:一个用于调节两个频率之间的耦合强度,另一个用于测量同步范围。然而,在锁模激光器中,通常只有泵浦功率是可量化的变量,因此需要引入另一个变量来控制耦合强度。研究团队通过引入耗散这一变量,成功实现了对耦合强度的调控。此外,绘制呼吸子激光器中的同步区间需要高精度的参数调节,这对理论计算提出了巨大挑战。为此,团队开发了并行算法,将计算时间缩短至传统算法的五分之一,解决了理论仿真耗时过长的问题。最终,理论仿真完美复现了实验中观察到的多种复杂同步结构,并验证了“孔穴”效应的存在。

这项研究将同步问题拓展到了强非线性区,即同步区间不再与耦合强度呈线性关系。这种非线性关系能够产生比线性区更宽的同步区间,因此在实际应用中,对提升同步系统的稳定性具有重要意义。从基础研究的角度来看,该工作为同步研究增加了一个新的维度——相对强度,这为非线性动力学的研究提供了新的方向,有望推动新型非线性动力学现象的发现。

Science Advances刊发华东师大曾和平教授和彭俊松研究员团队最新研究成果

相关成果于2025年3月21日以“Unveiling the complexity of Arnold's tongues in a breathing-soliton laser”为题发表在 Science Advances 上。博士后吴修齐为论文第一作者,彭俊松研究员和曾和平教授为共同通讯作者。博士研究生袁博、英国阿斯顿大学的波斯卡罗博士以及法国勃艮第大学的菲诺特教授为共同作者。该研究得到了国家自然科学基金委、科技部、上海市科委、重庆市科委和中国博士后科学基金的资助。

附:

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads3660

来源|精密光谱科学与技术国家重点实验室、科技处 编辑|窦雨萧 编审|郭文君